当爱因斯坦首次面对量子纠缠这一概念时,他深感不安,称之为“鬼魅般的超距作用”。这位曾以相对论重塑时空观念的科学巨人,却在这个微观世界的诡异现象前踌躇不已。

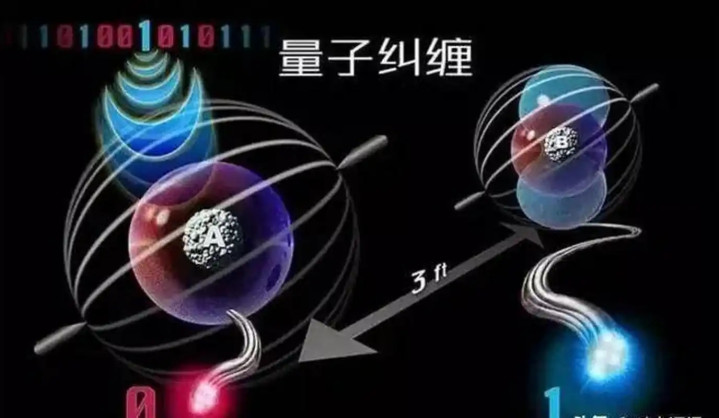

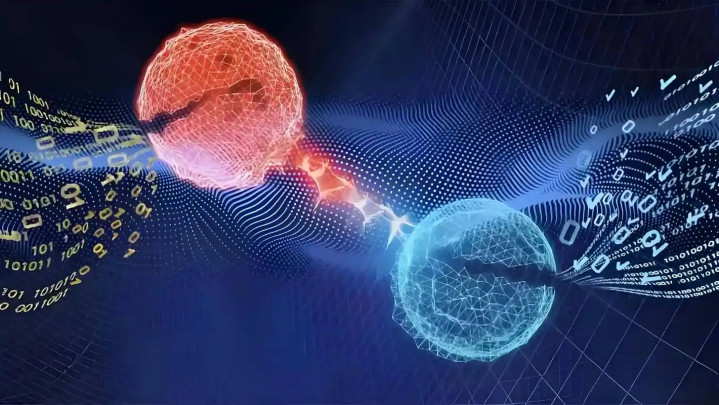

想象一对在微观世界中诞生的“量子双胞胎”。它们可能是一对光子,或是一对电子,彼此间存在着一种神秘的内在联系。当这对粒子发生“纠缠”时,它们不再拥有各自独立的状态,而是形成了一个密不可分的整体系统——即使将它们分隔到宇宙的两端,测量其中一个粒子的状态(如自旋方向),另一个粒子也会瞬间“感应”并坍缩到与之严格对应的状态上。

这种关联并非以光速传递,而是瞬间完成,仿佛粒子间共享着同一个“灵魂”。爱因斯坦对此深感困惑和抗拒,认为这违反了相对论中“任何信息传递速度不能超过光速”的根本原则。他与合作者提出著名的EPR佯谬,试图证明量子力学描述的不完备性,认为背后一定存在某种未知的“隐变量”决定着粒子的状态,只是我们尚未发现。这场论战引发了物理学界长达数十年的深刻思考。

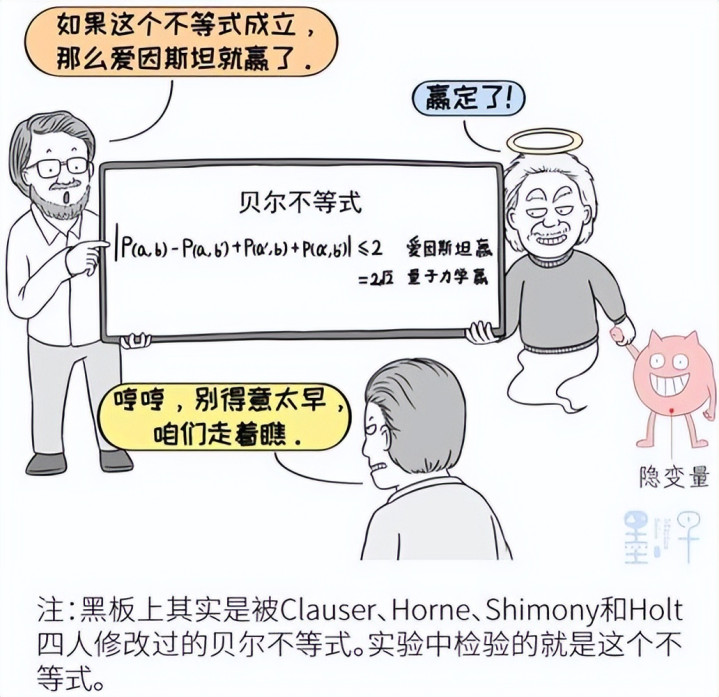

爱因斯坦与量子力学正统解释(以玻尔为代表的哥本哈根学派)的争论,长期停留在哲学思辨层面。直到1964年,物理学家约翰·贝尔提出了一个划时代的理论框架——贝尔不等式。

这个不等式基于爱因斯坦的“局域实在论”假设:即物体只受其周围局部环境的影响,且拥有独立于测量的确定属性。如果自然界遵循局域实在论,那么实验结果必须满足贝尔不等式。

然而,量子力学预测,在纠缠粒子的实验中,某些特定关联的强度会突破贝尔不等式的限制。这为实验检验提供了清晰的路径。自20世纪70年代起,以阿斯派克特为代表的多组物理学家进行了越来越精密的实验。结果一致地、无可辩驳地显示:贝尔不等式被打破了!实验数据完美符合量子力学的预言。

这一系列实验具有革命性的意义:

爱因斯坦错了:证明“局域实在论”的世界观在量子层面不成立。

幽灵作用确实存在:量子纠缠这种“鬼魅般的超距作用”是真实的物理现象。

量子非局域性:宇宙在微观尺度上本质上是非局域的,空间分离的粒子可以形成超越经典物理理解的紧密关联。

量子纠缠不再是象牙塔中的思想游戏,它正以前所未有的速度转化为颠覆性技术:

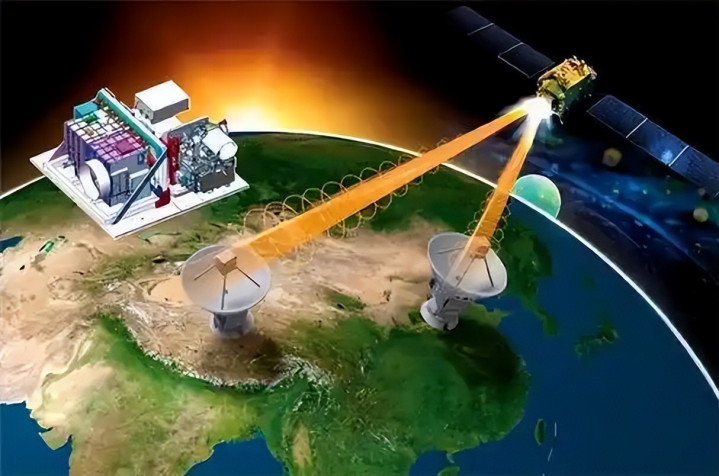

量子通信:绝对安全的信使

原理:利用纠缠光子对或量子态的不可克隆性。

量子密钥分发:通信双方共享一串由纠缠粒子状态生成的、完全随机的密钥。任何窃听行为都会因干扰量子态而被通信方立即察觉,从而保证密钥的绝对安全。使用该密钥加密的信息,理论上无法被破解。

量子隐形传态:利用纠缠资源,可以将一个粒子的量子态信息(而非粒子本身)瞬间传输到遥远地点的另一个粒子上,实现量子信息的“星际迷航”。这是构建未来量子互联网的基础。

量子技术的潜力巨大,但走向广泛应用仍面临严峻挑战:

退相干:量子态极其脆弱,极易与环境相互作用而丢失其量子特性(如叠加和纠缠)。这是量子计算机扩展的最大障碍。需要发展更优的量子比特物理实现(超导、离子阱、光量子、拓扑等)和量子纠错技术。

规模化与集成:制造、控制、读出大规模(百万比特级)量子比特系统是工程上的巨大挑战。

成本与基础设施:量子设备(尤其是量子计算机)目前极其昂贵且需要特殊环境(极低温)。量子通信网络需要构建新的基础设施(卫星、地面站、光纤链路)。

算法与软件:需要开发更多能发挥量子优势的算法,以及编程量子计算机的软件工具链。

总结

爱因斯坦所抗拒的“鬼魅般的超距作用”,已被证明是我们宇宙运行基本法则的一部分。量子纠缠从物理学最深刻的谜题之一,正迅速转变为人类历史上最具变革性的技术源泉。它正在创造坚不可摧的通信方式,孕育着突破算力极限的超级计算机,并赋予我们感知世界的全新维度。

量子纠缠的实用化标志着“第二次量子革命”的到来。如同晶体管引领了第一次信息革命,量子技术将再次重塑我们的世界:从信息安全、药物研发、材料科学到人工智能、金融建模、地球探测,其影响将渗透到社会经济的每一个角落。

那个曾令爱因斯坦困惑的幽灵,如今正成为照亮人类未来科技之路的明灯。当量子纠缠真正走入千家万户之时,我们迎来的不仅是一场技术革命,更是一次对宇宙本质和我们自身存在方式的重新认识。量子时代的大门已经开启,而门后的世界注定超乎我们最狂野的想象。